今月の課題図書。

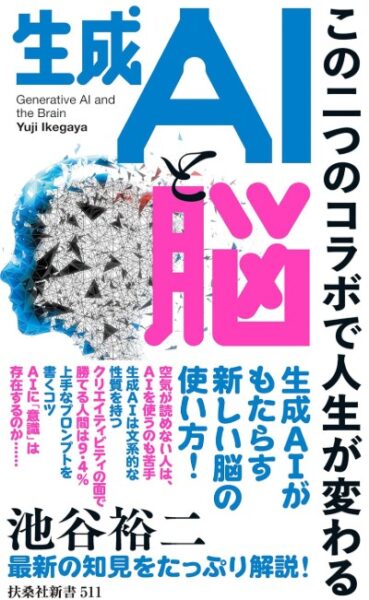

「生成AIと脳~この二つのコラボで人生が変わる~」著者 池谷 裕二

この書籍は、生成AIと人間の脳の力を組み合わせることで、仕事や生活がどう変わるかを、僕の様な初心者にも分かりやすく解説されています。

専門用語は最小限で、AIを「初めて触る人」向けに書かれているかなと。

自身が感じたポイントは以下の通り:

- 生成AIの可能性:AIは、文章作成、デザイン、データ分析をサポート。建設業なら、提案書の作成や現場のレイアウト案をAIがサッと作ってくれるイメージです。

- 脳とのコラボ:AIは単なる道具。人間のアイデアや直感と組み合わせることで、創造力や問題解決力がアップ。たとえば、クライアントの要望をAIで整理しつつ、自分の経験でアレンジする、みたいな。

- 簡単な始め方:プログラミング不要で、無料のAIツールからスタート可能。本には、ChatGPTや画像生成AIを試す具体的な手順が載っていて、気軽に始められます。

- 仕事への影響:AIを取り入れると、単純作業が減り、考える時間が増える。本は、AIを「時間と頭の余裕を作る相棒」と表現していて、忙しい建設業にピッタリ。

本の魅力は、AIを「遠い未来の話」じゃなく、「今すぐ試せる道具」として紹介している点。

建設業のドタバタな毎日でも、取り入れやすいヒントがたくさんありました。

この本を読んで、AIに対する「難しそう」ってイメージは減少したかなと。

建設業は、納期のプレッシャー、資材費の高騰、人手不足と、課題が山積み。

でも、本にあった「AIと脳のコラボで仕事を効率化する」という考え方は、その通りだなと。

特に印象的だったのは、「AIは人間の代わりじゃなく、力を引き出すもの」という点。

著者は、「小さく始めて、じわじわ効果を感じる」方法を示しています。

いきなり全部AIに頼らなくていい。たとえば、AIで顧客からのメールに素早く返信したり、現場の写真から自動でレポート作ったり、簡単なところからで十分。

という事になると、「AIを早く試した会社が、競争で勝つ」ということになる可能性大。

AIに興味はあるけど「どうやって始めれば…」って迷ってる方にとっても、この本は最高のガイド。

『生成AIと脳~この二つのコラボで人生が変わる~』は、AIに触れてみようと思わせてくれる内容です。

建設業は変化の連続だけど、AIはそれをチャンスに変える道具。

1週間に数時間節約できたり、1件でも多くの仕事を確実に処理できる機能になれば、最高ですね。

それでは、また。

No.6759

★モデルハウスへのご来場予約はこちらです★

0120-704-991

0120-704-991  メールで資料請求

メールで資料請求