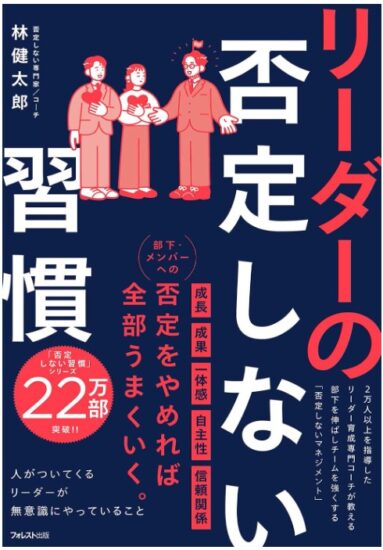

今月の課題図書はこちら。

本書の要点は「人を動かす前に、まず受け止める」。

これは職場だけでなく、子育てにおいても威力を発揮するだろうという肌感(^^;)))

自身の家庭内では、程遠い思考だが。

例えばテストで振るわなかった子に、つい「なんで勉強しないんだ」と正論をぶつけたくなる。

だが著者の示す“否定しない”姿勢に立てば、最初の一言は「悔しかったよな。どの問題でつまずいた?」になる。

評価より事実、叱責より共感。

ここで思考の火は消えず、次の行動に点火すると。

職場に置き換えると同じ構図だろう。

現場のミスや工程遅れに対し、原因追及を急ぐほど、当事者は口を閉ざす。

まず「どこで判断に迷った?」から入れば、学びが共有資産になる。

子育てでの“対話の段取り”は、会議や朝礼の質をも底上げするかなと。

もう一つの示唆は「小さなYESを積む設計」。

ゲーム時間を巡る親子の攻防は典型かなと。

全面禁止は反発を生み、全面自由は秩序を壊す。

そこで「宿題→30分ゲーム→夕食後10分復習」という“勝ち筋の型”を合意し、守れたら即時に承認する。

現場でも、品質・安全・原価のKPIを「行動レベル」に分解し、達成ごとに称える仕組みを回すと、否定より早く習慣化が進むはず。

さらに、思春期の反抗や現場の反発に共通するのは「自尊心の取り扱い」。

親が結論を先取りせず、選択肢を提示して子に選ばせる。

上司も同様に、目的と制約を示し、手段の選定はメンバーに委ねる。

コントロールからエンパワーへ。

否定しないとは、権限を手放す勇気でもあると思います。

結論として、本書は“優しさの教本”ではなく“成果の技術書”かも。

家庭で実装できる対話・承認・設計の型は、そのまま現場運営に移植できる。

今日から使う合言葉は「まず受け止める」「小さなYESを設計する」「手段は任せる」。

家でも職場でも、人は否定では動かず、理解で動く——。

その当たり前を仕組みにするのがリーダーの仕事だが、言うは易き行うは難き・・・ですね(^^;)))

それでは、また。

No.6918

★LINE登録はこちらです★

0120-704-991

0120-704-991  メールで資料請求

メールで資料請求