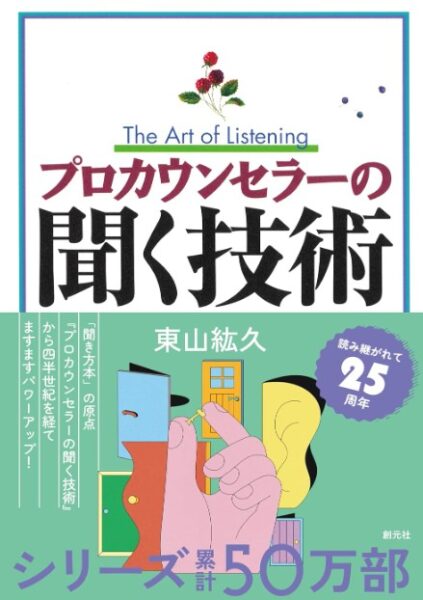

本日は、当社の課題図書選定史において、異例の4回目の朗読を実施した一冊を。

この本が繰り返し選ばれるのは、単に「聞く技術」が重要だからではありません。

組織が成長し、メンバーの顔ぶれが変わるたびに、この本の教えが「組織の血液」のように常に新鮮に流れ続ける必要性を、痛感しているからかなと。

4度目ともなると、もはや新しいテクニックを探す読み方ではなく、「組織は、本当にこの教えを実践できているか?」という自己点検の視点に変わってきました。

👂4回目の朗読で気づいた「技術の先にあるもの」

この書籍の朗読は、今回で4回目です。

- 1回目(2016年2月): スキルとしての「テクニック」学習。

- 2回目(2020年6月): 「関係性構築」の重要性の理解。

- 3回目(2024年5月): 「聞く”姿勢”と”目的”」への意識の移行。

- 4回目(2025年11月): 「傾聴が組織文化として定着しているか」の検証。

振返ってみると、こんな感じかなと。

そして4回目にして、この本が教えるプロの「聞く技術」は、「分かったつもり」という傲慢さを手放し、何度でもゼロベースで相手に寄り添う、謙虚さとプロ意識の結晶だと、4度目にして理解出来た様な。

💡組織に定着させたい「傾聴」の3つの本質

4回目の読破を経て、組織全体に浸透させたい「聞く技術」の本質的なポイントは3つ。

1. 「自己一致」とリーダーの信頼性

カウンセラーは、自己一致(言動と内面が一致していること)が求められる。

これは、リーダーがチームメンバーから信頼を得るための絶対条件。

- ビジネスへの応用: 組織の方針や目標について、リーダー自身が心から納得し、一貫した態度で接しているか。言葉と行動がブレていると、どんなに上手な傾聴テクニックを使っても、相手は心を開いてくれない。4回目は、テクニックよりも「人間としての誠実さ」こそが基盤だと認識を深めました。

2. 「相手の枠組み」を理解する

この技術は、「相手が世界をどう見ているか」という枠組み(認知)を理解しようと努めること。

自分の常識や経験を一旦脇に置く作業が必要。

- ビジネスへの応用: 若手社員が「非効率だ」と感じる伝統的な業務プロセスについて話すとき、頭ごなしに否定せず、「彼らの視点から見ると、何が非効率に見えるのか」という相手の枠組みに入り込む意識を持つ。これにより、イノベーションのヒントが隠れていることに気づけるような。

3. 沈黙を「責任の委譲」の時間と捉える

4度目の学びで、沈黙の解釈が変わり、単に「考える時間」ではなく、「相手が自分の問題に対して、自分自身で責任を持って向き合い、解決策を創り出す時間」と捉えるように。

- ビジネスへの応用: 答えをすぐに与えることは、「その問題の責任は自身(上司)にある」というメッセージになりかねない。沈黙で待つことは、「この問題の当事者は君であり、解決する力も君にある」という、信頼と責任の委譲を意味するのだと。

🌟まとめ:『聞く技術』は、生きている組織の証

『プロカウンセラーの聞く技術』は、4回読んでも新しい気づきと学びが。

技術が定着した後、傾聴の姿勢が薄れてきたと感じたら、またこの本に戻る。

そのルーティンが、自社の組織が人と人との信頼関係を大切にし続ける事の重要性を説いている。

これからも、真に相手を成長させ、組織を前進させる「傾聴」の姿勢を磨きたいなと、つくづく。

それでは、また。

No.6957

★LINE登録はこちらです★

0120-704-991

0120-704-991  メールで資料請求

メールで資料請求