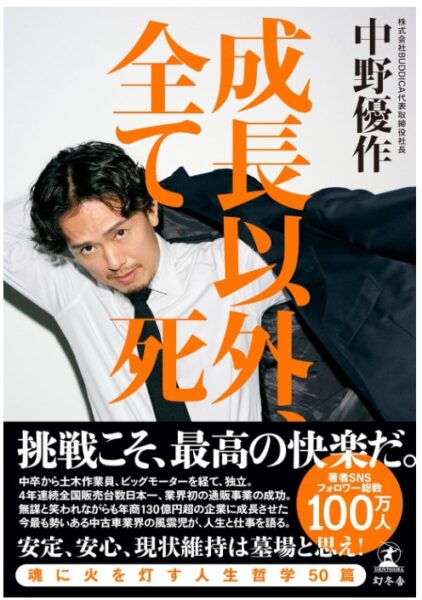

2026年最初の書籍は、年末年始休暇中の帰省途中に読んだこちら。

タイトルからしてかなりパンチがあるなと。

正直、最初は「ちょっと言い過ぎじゃない?」くらいの気持ちでページを開きましたが、読み進めるうちに、組織やマネジメントに関わる立場として、耳が痛くなるフレーズがいくつも刺さる。

一番印象に残ったのは、「成長=売上や規模を大きくすること」だけではなく、“基準を更新し続けること”だと繰り返し語られている点。

昨日までOKだった仕事を、今日も同じ基準で良しとするのか。

組織として「これくらいでいいよね」と空気が緩んだ瞬間から、緩やかな“後退”が始まってしまう。

この感覚は、業種に関係なくどの組織にも当てはまるなと感じた。

マネジメントについても、「管理」より「熱量」をどう伝播させるか、という視点がとても分かりやすい。

部下を“動かそう”とする前に、自分自身がどれだけ本気で目標を語れているか。

数字やスローガンだけを掲げて、肝心のリーダーの目が死んでいないか。

リーダーの温度感がそのまま組織の温度になる、という指摘には、深くうなずける。

目標の立て方についても、いわゆる「無難な予算組み」への警鐘が鳴らされている。

・ちょっと頑張れば届きそうな目標

・前年+αくらいの目標

これだけだと、組織の空気は大きく変わらない。

「本気でいまの延長線上からはみ出す数字」を置いたときに初めて、やり方を変える必然性が生まれる――。

このあたりは、実際にゼロから事業と組織を伸ばしてきた著者の言葉だからこその説得力があるし、実際に自身の経験からも、過去を振り返れば、どうてもイメージできないはみ出した数字を追いかけた時が過去自身最高の結果だったのも事実である。

同時に、本書は“根性論”だけで押し切る内容ではない。

現場での失敗談や、うまくいかなかったマネジメントの話も包み隠さず書かれていて、「やらかしながら、その都度アップデートしてきたんだな」というリアルさがある。

しかし、今の自社の多く社員の感覚は、この「やらかすぐらいなら触らない方が・・・」という意識値の方が多いというのが現実。

そういう社員に対して「完璧なリーダーじゃなくても、ちゃんと成長は選べる」と背中を押せる人間に、僕自身がなってないからだという結果だと理解しています。

故に個人的には、組織や部下に「もっと成長しろ」と言う前に、まず自分自身の“基準の更新”をサボっていないか、2026年の自分の目標が、無難な延長線になっていないか、再確認のきっかけになった一冊だ。

今はそれなりに結果も着いてきている、しかし、この先の数年間を「挑戦」なしの現状維持の確保に走れば、また8年前の悪夢を繰り返すだろうと感じているので、2026年は更に「熱く、厳しく」を自身に課す事がマストかと。

少し刺激強めのタイトルですが、中身はかなり実務寄りで、会社経営やマネジメントに関わる人には素直にお勧め。

「最近、組織が守りに入っているな…」と感じている方ほど、刺さるところが多いかと。

それでは、また。

No.6995

★LINE登録はこちらです★

0120-704-991

0120-704-991  メールで資料請求

メールで資料請求